PORTRAIT PRÉSUMÉ DE JEAN-JOSEPH SUE (1710-1792), huile sur toile, non signé, cadre en bois doré postérieur.

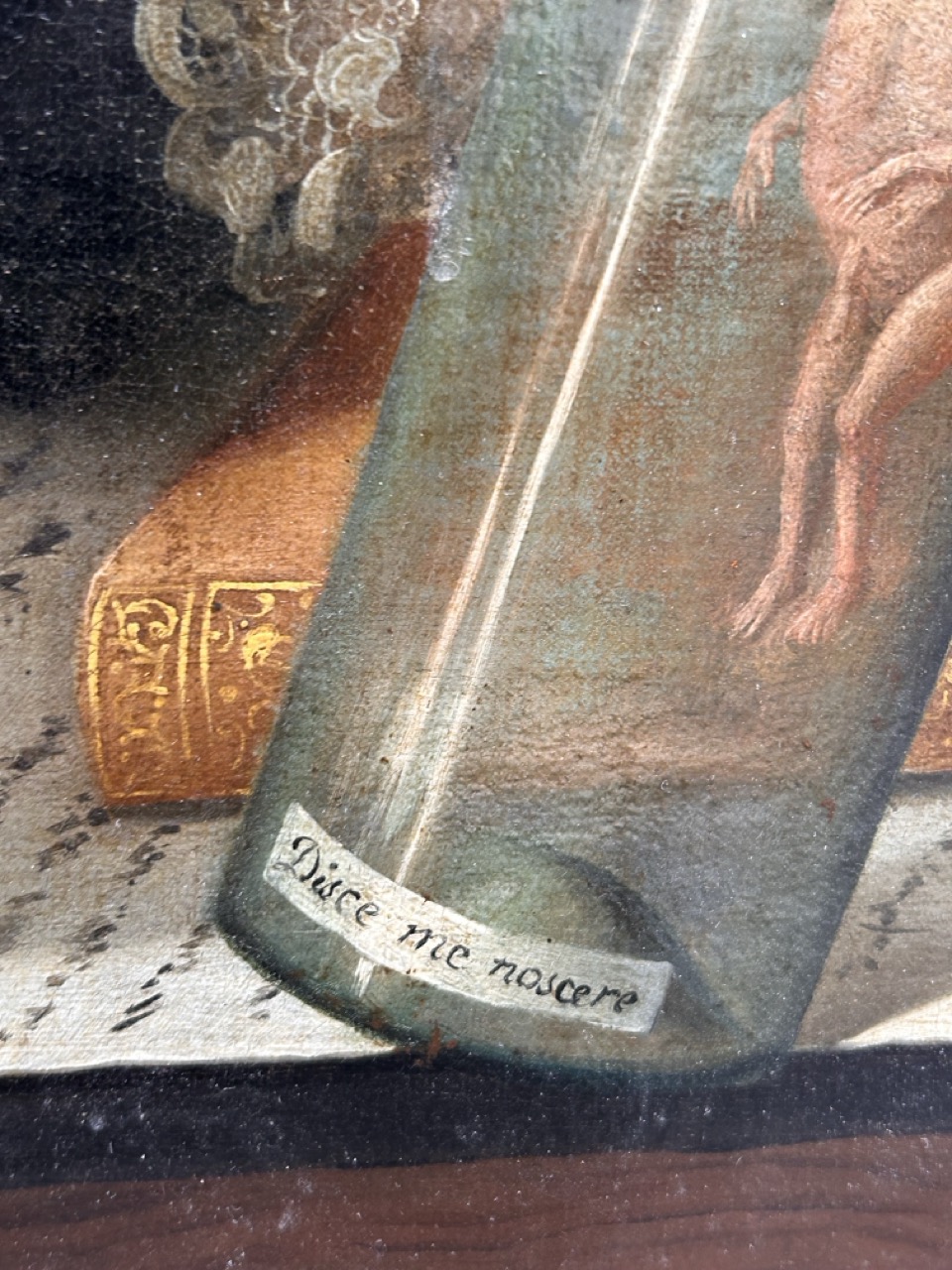

Ce portrait de belle facture représente un savant médecin âgé de 40 ans environs, en tenue sobre, composée d’une veste noire à gros boutons portée par-dessus une chemise blanche à col et manches en dentelle : le personnage, coiffé d’une perruque poudrée, fixe le spectateur en souriant et désigne de la main droite un manuscrit ou une lettre; de l’autre main il tient un bocal contenant un foetus humain conservé dans du fluide, étiqueté d’une formule latine « Disce me noscere » (Apprends à me connaître). Il se tient assis à une table de travail, sur un fauteuil de velours rouge à clous dorés. Derrière lui, un rideau vert s’écarte sur une bibliothèque d’ouvrages de médecine et de chirurgie d’anciens et de modernes, dont les noms et titres sont lisibles sur les pièces de titre rouges ou vertes : Hippocrate, Galien, Boerhaave, Harvey, Chirurgie des modernes, Allen (Charles Allen ?) et Hoffmann. On y trouve également les oeuvres du poète latin Horatius [Flaccus; Horace]. Enfin, sur la table de travail repose sur le tome III de l’Anatomie d’Hésité.

L’attention est portée sur le bocal, grâce auquel le personnage se dévoile comme un anatomiste et expérimentateur, qui établit ses observations à partir de la « matière première » la plus directe qui soit : le cadavre d’un foetus de quelques mois, conservé dans la tradition des collections d’histoire naturelle la plus courante en Europe à l’époque, la mise en fluide – soit dans une « liqueur spiritueuse », ordinairement de l’esprit de vin, ou « toute autre liqueur assez forte ou spiritueuse pour résister à la gelée & à la corruption » et suffisamment distillée pour conserver une transparence bien nette (Daubenton p. 172-173). En indiquant du doigt la feuille où il a rédigé ses observations, destinées à être communiquées ou publiées, il démontre enfin l’utilité de son étude et ses ambitions d’écrivain au service de la connaissance médicale.

Au premier rang des anatomistes français de cette époque, ayant notamment disséqué des foetus et ayant oeuvré en tant que préparateur de pièces d’anatomie, se place Jean-Joseph Sue, le père (dit Sue le Jeune et Sue de la Charité, 1710-1792), célèbre professeur-démonstrateur : nous discernons en effet ses traits, en les comparant à ceux d’un portrait postérieur, conservé au Musée de Versailles, par Guillaume Voiriot***. Le sujet y est plus vieux d’une trentaine d’années – il a alors plus de 75 ans – mais nous reconnaissons, outre la tenue sobre, le nez long et droit et la fossette au menton.

Né à La Colle [sur-Loup] près de Nice, Sue étudia à Paris auprès de Verdier et de Toussaint Bordenave. Il enseignait à l’École royale de chirurgie et était chirurgien major de l’Hôpital de la Charité; il donnait en outre des leçons d’anatomie et de dissection à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Il est l’auteur de nombreux ouvrages d’anatomie et de dissections, ainsi que de manuels pour la préparation et la conservation de pièces anatomiques : en particulier un Abrégé de l’anatomie du corps de l’homme, contenant une « Méthode courte & exacte sur la manière d’injecter & de préparer les parties fraîches ou sèches » (Paris, C.F. Simon, 1748) et une Anthropotomie (Paris, Briasson, 1750; seconde édition 1765), où sont décrits ses procédés pour conserver en bocal ou embaumer les pièces didactiques. Sue participa aux publications de son temps, en fournissant entre autres à l’Académie royale des sciences la description de ses dissections, notamment de foetus****.

Son intérêt pour la conservation des pièces d’anatomie dépassait le cadre de l’étude académique : en effet il s’était constitué un cabinet réunissant des centaines de planches et de pièces pouvant « piquer la curiosité d’un connaisseur en ce genre ». La collection fut considérablement enrichie par son fils, Jean-Joseph Sue (1760-1830), père de l’écrivain Eugène. En 1824-1825, elle fut installée à l’École des Beaux-Arts – Alexandre Dumas rapporte y avoir contemplé le cerveau de Mirabeau! Oubliée et négligée, elle subit une dégradation rapide et sa destruction fut finalement ordonnée en 1835. Il n’en demeure plus qu’un « fantôme », constitué d’une unique pièce : un autel macabre du XVIIe siècle mettant en scène quatre squelettes de foetus à différents stades de développement (Comar).

Circa 1753

Ecole française

Hauteur: 100 cm

Largeur: 80 cm